令和7年バックナンバー

令和6年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」について

鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員

前田 雅人

(担当分野:産業医学)

厚労省は令和7年6月25日に令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表しました。内容を見ますと、過重労働が原因で発症した脳・心臓疾患や強いストレスが原因で発病した精神障害について、請求件数が4,810件 (脳・心臓疾患1,030件⦅前年度比7件の増加⦆、精神疾患3,780件⦅前年度比205件の増加⦆)といずれも前年度より増えており、また精神疾患が脳・心臓疾患の約3.7倍の状況でした。

脳・心臓疾患については、支給決定件数は241件(前年度比25件の増加)、うち死亡件数は67件(前年度比9件増)でした。業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業、郵便業」213件、「卸売業、小売業」150件、「建設業」128件の順に多く、支給決定件数は「運輸業、郵便業」88件、「宿泊業、飲食サービス業」28件、「製造業」24件の順でした。私は昨年6月も産業保健の話題にて令和4年度の労災補償状況を報告させていただいたのですが、その時の支給決定件数は「運輸業、郵便業」>「建設業」>「卸売業、小売業」の順でした。業種別(中分類)については、請求件数、支給決定件数ともに「道路貨物運送業」の155件、76件が最多でした。職種別でも請求件数、支給決定件数ともに「輸送・機械運転従事者」(大分類)のうち「自動車運転従事者」(中分類)が最多でした。令和4年度も「自動車運転従事者」が最多であり、相変わらずこの業界の人手不足、高齢ドライバーの増加が背景にあり、労働環境の厳しさが窺えます。特に「50~59歳」、「60歳以上」の請求件数が411件、348件と多いことからもそのことが示唆されます。また時間外労働時間については、支給決定件数は、「評価期間1か月」では「100時間以上~120時間未満」18件が最も多く、「評価期間2~6か月における1か月平均」では「80時間以上~100時間未満」63件が最も多くみられました。

一方、業務災害に係る精神障害については、請求件数は増加していましたが、自殺件数(未遂を含む)は前年度比10件減の202件でした。業種別(大分類)では、請求件数は「医療、福祉」983件、「製造業」583件、「卸売業、小売業」545件の順で多く、支給決定件数は「医療、福祉」270件、「製造業」161件、「卸売業、小売業」120件の順でした。令和4年度においても支給決定件数では「医療、福祉」>「製造業」>「卸売業、小売業」の順で、ほぼ変わらない構図といえます。また「医療、福祉」(大分類)のうち請求件数、支給決定件数ともに「社会保険・社会福祉・介護事業」(中分類)589件、152件が最多でした。令和4年度も同様な結果でした。職種別では、大分類の「専門的・技術的職業従事者」の請求件数および支給決定件数が最多であったものの、中分類では、「事務従事者」(大分類)のうち「一般事務従事者」(中分類)が最多でした。この結果も令和4年度と同様でした。年齢別では請求件数および支給決定件数ともに、「40~49歳」が最も多く、次は「30~39歳」の順で、明らかに脳・心臓疾患よりも若い年齢層でした。時間外労働時間については、支給決定件数は「100時間以上~120時間未満」が74件で最も多く、次いで「40時間以上~60時間未満」が70件でした。支給決定件数からみた精神障害の発病に関与したと考えられる出来事については、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」224件、「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」119件、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」108件の順に多くみられました。

さて令和7年10月4日の南日本新聞に鹿児島労働局の発表があり、2024年度に立ち入り検査した長時間労働が疑われる197事業所のうち、なんと99事業所(50.3%)に違法な時間外労働があり、過労死ラインとされる月80時間を49事業所(24.9%)が超えていたようです。時間外労働は疾患発生リスクの大きな要因となっていることから、ぜひ産業保健に係る先生方にはご留意いただきたいと思います。

令和7年12月 第894号 掲載「産業保健の話題(第292回)」

「働く人」の健康の保持・増進するための「7つの行動」

鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員

長友 医継

(玉水会病院)

(担当分野:メンタルヘルス)

現在そしてこれからの日本は、少子高齢化が進行し、「働く人」が減少していきますが、「働く人」の減少は、経済・社会・生活のあらゆる側面に深刻な影響を与えます。これに対する対策として、国は、多様就業型ワークシェアリングや女性及び高齢者の就労などを推進しています。また、企業ではDX化が進められていますが、それとともに「働く人」一人ひとりが十分にその能力を発揮できる職場環境の整備が必要です。その一つとして、職場の「働く人」の健康面への配慮が求められます。

「働く人」の健康の保持・増進が将来の企業価値や収益の向上に繋がるという考えの下、「健康経営」に取り組む企業が増えてきていますが、「働く人」の健康を保持・増進し、「働く人」がパフォーマンスを最大限に発揮できる職場は「健康経営オフィス」と称されています。

「健康経営オフィス」の実施には、組織作り、課題の把握、具体的な取り組みの計画、実際の取り組みの実行、取り組みの評価・反省などのステップが必要になります。そしてその実現には、健康の保持・増進に繋がる7つの行動(経済産業省)を「働く人」自身が自然と習慣化できるように経営者側が戦略的にオフィスに導入する必要があります。

この「7つの行動」に取り組むことで期待できる健康増進効果は、

①運動器・感覚器障害

②メンタルヘルス不調

③心身症

④生活習慣病

⑤感染症・アレルギー

の5つの分野における予防と改善です。

以下に、「7つの行動」とその例を列挙するとともに期待できる予防と効果の分野を丸数字で記します。

1.快適性を感じる

[例]姿勢を正す、触感・空気質・光・音・香り・パーソナルスペースを快適と感じる。

[予防・改善]①②③

2.コミュニケーションする

[例]気軽に話す、挨拶する、笑う、感謝する(される)、知る(同僚の業務内容、会社の目標など)、共同で作業をする。

[予防・改善]②③

3.休憩・気分転換する

[例]飲食する、雑談する、新聞を読む、インターネットをみる、音楽を聴く、整理整頓をする、遊ぶ、仮眠する、安静にする、昼休みをしっかりとる、ひとりになる、マッサージを受ける。

[予防・改善]①②③

4.体を動かす

[例]座位行動を減らす、歩く、階段を利用する、ストレッチや体操を行う、健康器具(バランスボール等)を利用する。

[予防・改善]①④

5.適切な食行動をとる

[例]間食/昼食のとり方を工夫する。

[予防・改善]④

6.清潔にする

[例]手洗い・うがいをする、身の回りを掃除する、分煙する。

[予防・改善]⑤

7.健康意識を高める

[例]健康情報を閲覧する、自分の健康状態をチェックする。

[予防・改善]①②③④⑤

「健康経営オフィス」の導入には、オフィスレイアウトの変更、新しい設備の導入などの設備投資や健康管理プログラムの運用費用がかかるようです。また、導入効果を客観的に測定し、改善を加えながら継続していくのも難儀に感じます。

しかし、「7つの行動」の行動の実際は、上記の[例]に示したように、姿勢を正す、階段を利用する、手洗い・うがいをするなど、大方は特段の投資をしなくても実行できる「行動」です。職場として「健康経営オフィス」作りを大上段に構えなくても、まず、「働く人」一人ひとりが健康への関心を高め、習慣化している「行動」を一つでも変容させることで、健康増進を図れるかもしれません。

令和7年11月 第893号 掲載「産業保健の話題(第291回)」

“生きていることの意味” のメンタルヘルス

鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員

餅󠄀原 尚子

(鹿児島純心大学大学院教授・心理臨床相談センター長)

(担当分野:カウンセリング)

『どうしたらよいですか?』と不安な気持ちに、答えを求めてカウンセリングに来られる人が多くみられます。しかし、現実には、すぐに答えが出てこないことばかりです。人は、モノ(デジタル)ではなく、コトとして生きています。モノであれば、ノウハウで答えがすぐに出てくるのかもしれませんが、モノとしての限界は必ずあります。その人の“生きていることの意味”は、コトとして存在するように思います。

相手の言葉の奥にある心を聴くと、何かがみえてきます。賞罰で心はつかめません。人間には、苦悩(病気)に対する自由が残されています。自然治癒力によって自分の健全性をとりもどしていくこともできます。葛藤は人を強くし、迷いがあるから、賢くなれるのです。

自分の人生が満たされないと感じる人は、心の奥では、“生きたい”と願っています。ニーチェは、『生きる理由があれば、どんな事態にも耐えられる』と言っています。だからこそ、ネガティブ・ケイパビリティ(答えのない事態に耐える能力)が重要です。人は、「誰かが見守っているという眼(まなこ)」があると、耐えることができるのです(帚木、2017)。心が決まると、自ずと力が湧いてきます。不確実性に向き合うことで、人は成長するのだと思います。

昨年のある調査では、日本人で“働きがい”を感じている人の割合は、世界最下位だったと報じられました。感情労働職(職務上、適切な感情が規定され、管理される対人援助職等)は、バーン・アウトを生じやすいと言われますが、一方で、“働きがい”を感じやすい仕事とも言われています。自分の仕事を通して、相手が幸せになる、役に立っていると実感できると、やりがいを感じることができ、それが職場にとってもメリットになるのです。仕事へのやりがい(誇り)を感じ、一生懸命に取り組み(幸福感)、仕事から活力(挑む力)を得ている状態(エンゲージメント)が向上すると、心身ともに健康で、生き生きと働くことができるというのです(厚生労働省)。エンゲージメントを高めるには、目標に向けて自由に安心して発言できる環境(心理的安全性)、思いやりのあるメンター制度が大切だと言われています。厚生労働省の調査(2013年)では、「働きやすい」環境が整っている会社に働きがいを感じているようです。ミスをしても必ずフォローし、“分かち合う”雰囲気でしょうか。

最近では、人を含めた環境も重視されているように思います。トラウマ・インフォームド・ケア(TIC)では、すべての人が、何らかのトラウマを抱えていることを前提に、思いやりのあるあたたかい関係性や場を創りだすことが大切だと言われています。ICF(国際生活機能分類:WHO,2001)も、個人がおかれている環境因子をアセスメントに取り入れることが大切だと述べています。ロンドン大学精神医学研究所では、障害のある人をとりまく周囲の環境調整(周囲への理解、啓発)を重視していました。“それぐらいのこと”が、当人にとっては、非常に辛いこともあります。

イタリア・ソロメオのある企業の創業者、クチネリ氏は、「働く者の尊厳」を重視しており、“サステナビリティ(持続可能性)”というより、“ハーモニー(調和)”を重視し、ともに働く仲間が尊厳を保てることを大切にしているそうです。

人間の価値は、その生き方で決まります。人の優劣は、その志にあるといいます。志ある人と共にいるだけで幸せであるし、共によりよいものを目指せ、“生きていることの意味”を実感できるように思います。

文献:帚木蓬生(2017)ネガティブ・ケイパビリティ―答えの出ない事態に耐える力―朝日新聞出版

令和7年10月 第892号 掲載「産業保健の話題(第290回)」

同僚の視線と距離感

鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員

岡村 俊彦

(鹿児島県立短期大学 教授)

(担当分野:労働衛生工学)

私は普段,大学の個人研究室で仕事をしています。もちろん,授業は教室で,会議は会議室でやりますが,1日の半分ぐらいは周りに人がいない環境で仕事をしています。ただ,このような環境で仕事をする人は比較的少なく,多くの人は目に見える範囲に同僚がいる中で働いているかと思います。では,まわりに人がいるかいないか,どちらの方が仕事は捗るでしょうか?環境や個人差はありますが,労働者の心理学からいえば,近くに誰かがいると手慣れた仕事は捗るし,不慣れな仕事は能率が悪くなりがちといえます。手慣れた仕事をしている際に,「(本当は見られていなくても)誰かに見られているかもしれないから,サボっている姿を見せるわけにはいかない」となるのです。これを「社会的促進」と呼びます。一方で不慣れな仕事をする場合,「アタフタしたり,失敗したりしているのを(本当は見られていなくても)見られてしまう」というプレッシャーで他人の目を意識してしまうことから作業効率が下がりがちになります。これを「社会的抑制」と呼びます。

「社会的促進」と「社会的抑制」の影響を考えるなら,例えば,業務研修,新人研修はあまり人目がないところ,もしくは研修をする人だけを集めて,「社会的抑制」の影響を抑え,研修を終えたところで,まわりに人がいる中で仕事をしてもらい,「社会的促進」を進めるのが作業効率としては理想的といえるでしょう。

同僚との物理的な「距離感」も個人の心理に影響します。職場にかぎらず,「相手に入られたくない」と感じる空間があります。これを「パーソナルスペース」といいます。面識のない人の場合,正面だと約1.5m以内,横や後ろだと約1m以内に入られると,「なんか近くてヤダ」と心理的に拒否感を感じます。パーソナルスペースは個人の性格だけでなく,相手との関係性によって変わってきます。例えば,普段の職場ですぐ隣(1m以内)に座っている同僚の椅子に,いきなり社長が座って話かけられたらどうでしょうか? プレッシャーを感じ,思わずのけぞったりするでしょう。地位が高い相手に対し,パーソナルスペースは広くなります。部下に対してフレンドリーなのは大事だと思いますが,必要以上にパーソナルスペースに入るのは,圧迫感を感じさせてしまいます。特に男女間だとハラスメントにもつながりかねません。

パーソナルスペースでは「身内は狭く,知り合いは広く,他人は狭い」という法則もあります。親しい間柄なら近くてもOKというのはわかりやすいのですが,「知り合いは広く」と「他人は狭い」は逆なのでは,と思いがちです。でも,例えば混雑しているバスに乗っていて,すぐ隣に顔見知り程度の知り合いがいることにお互い,ふと気づいたらどうでしょうか?「赤の他人」と認識している時は気にならなかった距離間が妙に気まずくなりませんか? 人との距離感というのは心理的にも物理的にも難しいものです。

令和7年9月 第891号 掲載「産業保健の話題(第289回)」

診察室で思うこと

鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員

大迫 政智

(メンタルヘルスかごしま中央クリニック)

(担当分野:メンタルヘルス)

クリニックを訪れる患者さんのおそらく7~8割はうつ病圏の方です。

約40年前大学病院に籍を置いていた頃、うつ病の原因は、双極性うつ病は循環気質に求められ、単極性うつ病の原因は執着気質(下田)あるいはメランコリー型(クレッチマー)に求めれるという考え方が多かったと思います。セロトニンやドーパミンなど脳内アミンの研究は教室でもちょうど始まったばかりだったでしょうか。

翻って現在、うつ状態でクリニックを訪れる患者さんのうち、執着気質は減少したか、あるいはその程度が弱くなってきたかのように感じます。

代わって不眠、倦怠感、意欲低下等を訴えるとともに初診時から「このところ多忙だったので疲れて、休みたいので診断書を書いてください」という患者さんが増えている気がします。このような方は自覚症状としてのうつ状態ではありますが、本来の意味のうつ状態とは些か異なりそうです。

何が異なるかの考察はまたの機会に譲るとして、減少したとはいえ執着気質の方はやはり認められます。そのかなりの部分が適応障害のうつ状態に分類されている印象も受けます。このような方は、休職診断書を提出しても仕事のことばかり考えていたり、出勤できない自分は駄目な人間だと思い込んでしまったり、休職してかえってうつ状態が悪化することさえ稀ではありません。

このような症状に対する抗うつ剤の効果はあまり芳しくありません。適切な精神的支えが必要です。

一つ目は、できることはする。できないことはしない。

執着気質とは、几帳面、熱中、凝り性、強い正義感、律儀等を特徴とする気質です。従って上述のように休職診断書を提出しても仕事をできない自分を責めようとします。このような方には非常にシンプルに「うつとは、心のエネルギーの低下した状態です。この状態で、エネルギー満タンのときにできることをできるわけありませんよね」と説明します。患者さんはそれでも「でもそうなっちゃうんです」と食い下がることも多いです。バッテリーが切れかかっている携帯をそのまま使い続けますか」と問い返して、バッテリー充電期間を設けることを承諾してもらいやすくなります。あとは徐々に調子悪いところばかりを見つけようとする癖に関して、今できることを続けていけば心のエネルギーは増えていく、そしてできることも増えていく、と提示していくうちに患者さんも改善を認めやすくなっていくようです。それが小生のクリニックの工夫のひとつです。二つ目はまた後日。

令和7年8月 第890号 掲載「産業保健の話題(第288回)」

作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に対する措置の強化について

鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員

東 正樹

(株式会社 鹿児島環境測定分析センター 代表取締役)

(担当分野:労働衛生工学)

1.法令改正の目的

労働安全衛生法令(以下,法令)では,有害な業務を行う屋内作業場のうち政令で定めるものについて作業環境測定の実施が義務付けられており,測定の結果から第1管理区分(適切)・第2管理区分(改善の余地)・第3管理区分(適切でない)に分けて評価することが定められています。

このうち,第3管理区分に区分された場所については,

- 作業環境を改善するため必要な措置を講じ,第1又は第2管理区分となるようにしなければならないこと

- 上記の措置を講じたときは,効果を確認するため測定を行い,結果を評価しなければならないこと

が義務付けられていますが,措置の効果を確認する測定において再び第3管理区分となった場合の具体的措置が規定されていませんでした。したがって,第3管理区分の状態が継続している作業場が多数あると推測され,労働者の健康管理上大きな問題でした。

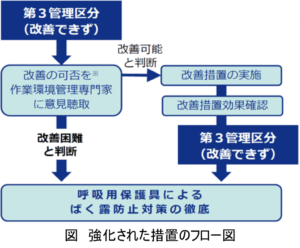

このような状況に鑑み,昨年,法令が改正され,作業環境測定結果が第3管理区分であった作業場所を有する事業場に対する措置が強化されました(令和6年4月施行)。

2.法令改正の概要

法令改正によって,再び第3管理区分となった場合に事業所に義務付けられる措置を以下に示します。

- 外部の作業環境管理専門家から以下の事項について意見を聴くこと。

- 作業環境を第1又は第2管理区分に改善することの可否

- 作業環境を改善するために必要な措置の内容

- 作業環境管理専門家が第1又は第2管理区分とすることが可能と判断した場合,直ちに改善措置を講じること。

図 強化された措置のフロー図

- 改善措置を講じたときは,その効果を確認するため,作業環境測定を行い,その結果を評価すること。

- 効果を確認するために行った作業環境測定の結果,再び第3管理区分に区分された場合又は作業環境管理専門家が第1又は第2管理区分に改善することが困難と判断した場合は,直ちに,次の措置を講じること。

- 個人サンプリング測定等を行い,その結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させること。

- 呼吸用保護具が適切に装着されていることをフィットテストにより確認し,その結果を3年間保存すること。

- 保護具着用管理責任者を選任し,必要な管理及び指導を行わせること。

- 作業環境管理専門家の意見の概要,措置の内容及び評価の結果を労働者に周知させること。

- 作業環境の評価が改善されるまでの間,次の措置を講じること。なお,この措置を実施する場合,(測定が重複するため)定期の作業環境測定を行うことは要しない。

- 6か月以内ごとに1回,個人サンプリング測定等を行い,労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

- 呼吸用保護具を使用させるときは,1年以内ごとに1回,フィットテストを行い,その結果を3年間保存すること。

- 上記④の措置を講じたときは,「第三管理区分措置状況届」を労働基準監督署長に提出すること。

3.産業医の役割

第3管理区分が常態化している又は連続して第3管理区分となった作業場は,労働者に健康上の悪影響が懸念される作業環境であり,かつ,事業場に属する労働衛生スタッフでは改善できなかったことを示しています。このような作業場では,ただ呼吸用保護具を使用するだけでなく,その有効性を担保するため,個人サンプリング測定等の結果に応じた呼吸用保護具を選定し,フィットテストによって装着性を確認しなければなりません。

産業医は,職場巡視等でそのような作業場を把握した場合,直ちに外部の作業環境管理専門家に依頼するよう事業場を指導してください。

また,作業環境管理専門家を探す場合は,作業環境測定を委託している測定機関に問い合わせるか,(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会(https://www.jashcon.or.jp/contents/list-member-kagaku)又は(公社)日本作業環境測定協会(https://www.jawe.or.jp/list/listindex.html)のホームページに名簿が掲載されているので参考にしてください。

令和7年7月 第889号 掲載「産業保健の話題(第287回)」

イマドキ労災に運動は必須!

鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員

高司 佳代

(担当分野:運動指導)

就労者における高齢者の割合増加に伴い、働くシニアの労働災害は増え続け2023(令和5)年には過去最多を更新した。鹿児島県における労働災害による死傷者数は令和元年以降、2,000人を超えて推移している。そういった状況にあり鹿児島産業保健総合支援センターでは2023(令和5)年より支援事業の一つに新たに運動指導を行う産業保健相談員を配置している。この2年間の支援事業から見えてきたことを国の施策と共に報告する。

現状:腰痛と転倒が多い

鹿児島県においては転倒555人(24.8%)、動作の反動・無理な動作が357人(15.9%)事業所からの相談内容もほぼ全てが腰痛対策、転倒予防である。

原因:座位時間の長さ、運動実施率の低さ

1日8時間以上座っている人の割合は男性で38%、女性で33%。心血管疾患や糖尿病のリスクはもちろん、筋肉の硬直による腰痛リスクも高くなる。

運動習慣のある人(1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続)は男性で36.2%、女性で28.6%。筋力やバランス能力の低下、姿勢の崩れによる肩こり・腰痛・転倒の原因になる。

改善への取り組み:本人の知識・意識の向上、運動、環境づくり

メディアからの情報収集に加え衛生管理者などのスタッフによるアプローチ、自転車通勤や休憩時間の散歩、スポーツジム通いなどが考えられる。

現実には減災のための事業所における体力面への取り組み率は低い。理由としては、わが社員は大丈夫・何をして良いかわからないなどが挙がる。人手不足や運動環境の問題もあり、腰痛対策や転倒予防へのアプローチは本人の意識だけでは難しく、環境づくりを事業所として進めていく必要性を強く感じる。国の施策も厚生労働省を中心に打ち出されている。

国の施策:厚生労働省のエイジフレンドリー補助金

高年齢労働者が安全に働ける環境づくりへの取り組みを支援するこの制度に2024(令和6)年度から運動指導コースが新設された。これは年齢を問わず労働者の転倒や腰痛予防のために専門家による運動指導に要する費用を補助する制度であり、労働災害を減らすことを目的としている。

国の施策:経済産業省が推進している健康経営

従業員の健康増進を経営的な視点で捉え、積極的に実践する健康経営は、従業員の活力向上のための経費は「コスト」ではなく「投資」とし、従業員の健康が生産性のアップになり、企業価値の向上につながるという経営戦略である。大企業を中心に取り組みが始まっており県内でも関心は高まっている。

鹿児島産業保健総合支援センターの相談事業に運動指導分野が2023(令和5)年から導入され、申し込みが増えている。意識の高まりと現場の危機感の高さを表しているものの、労働者本人の意識と望ましい運動習慣の習得には継続した取り組みが必須となる。そのためにも各事業所の産業保健スタッフと健康運動指導士などの専門家と連携した取り組みが今後も望まれる。

令和7年6月 第888号 掲載「産業保健の話題(第286回)」

「産業・組織領域の臨床」

鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員

山喜 高秀

(担当分野:カウンセリング)

筆者は、昨年度(令和6年度)から日本臨床心理士会の産業・組織領域の理事に就任しています。今回は、この領域で最近注目されている話題についていくつか紹介します。

1.職場におけるパワーハラスメント(以下、パワハラ)について

以前は職場におけるパワハラについては法律上の定義がなかったが、2019年に成立した「改正労働施策総合推進法」で、「職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③その雇用する労働者の就業環境が害されること」として、初めて定義されました。

以上を踏まえて、代表的なパワハラの内容として以下の6つが例示されています。

- 身体的な攻撃:殴打や足蹴りを行う、相手にものを投げつける

- 精神的な攻撃:人格を否定する言動を行う、必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を執拗に行う

- 人間関係からの切り離し:自身の意に沿わない労働者を仕事から外す、1人の労働者を同僚が集団で無視し職場で孤立させるなど

- 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制するなど

- 過小な要求:業務上の合理性なく能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、又は仕事を与えないなど

- 個の侵害:労働者を職場外でも継続的に監視する、労働者の病歴といった機微な個人情報について当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露するなど

*事業主に求められる対策としては、「パワハラへの対処の周知と啓発・相談体制の整備・適切な事後対応・プライバシー保護(守秘義務)などに係る措置」が挙げられます。

2.「こころの耳」

- 「こころの耳」は、働く方やそのご家族、職場のメンタルヘルス対策に取り組む事業者の方などに向けて、メンタルヘルスケアに関するさまざまな情報や相談窓口を提供している、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト(厚生労働省サイト)です。

- 「こころの耳」では、サイトを利用される方に合わせて「働く方」「ご家族の方」「事業者の方」「部下を持つ方」「支援する方」の5つに情報を分類しています。それぞれの分類ごとに働く人のメンタルヘルスについて役立つ情報を提供しています。

「産業保健の話題(第285回)」

オンライン診療拡大で職場・地域の通院支援を!

鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員

德永 龍子

(鹿児島純心大学名誉教授)

(担当分野:保健指導)

2025年通常国会でオンライン診療の法制化規定を盛り込んだ医療法改正案が審議入りする。2023年3月厚生労働省医政局の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の改訂」と同時に「オンライン診療の利用手順の手引き書」、2023年8月には13医療機関と山口県・長崎県の2県が掲載の「事例集」、2024年4月には地域特性や診療科の異なる15医療機関の「事例集」が発行された。その中にはオンライン診療の医師側メリットは、感染リスクの軽減、効率的・効果的な医療提供体制の整備等が上がる。患者側メリットは、通院負担の軽減、継続治療の実現、感染リスク軽減が上る。適応は、アクセス制限・通院困難地域や医師偏在地域とある。診療科は、内科、小児科、産婦人科、皮膚科、眼科、整形外科、脳神経外科など多岐に渡る。

以上の事から28の有人離島があり人口減と高齢化が加速する鹿児島県では、住民の通院負担を減らし医療アクセスを確保するオンライン診療は「頼みの綱」と考えられる。

事例集のオンライン診療利用は、医師は通常診療内での対応が多く、事前予約して、

①定期処方薬の処方と処方薬の配送

②自宅療養中の患者の感染症時の処方

③神経難病、病院受診の第3者意見相談

④他の病院に入院中の患者の相談

⑤服薬指導、食事指導

などがある。

支払い方法はクレジット払い、後日窓口支払い、後日振り込みなど医療機関によって工夫されている。

都市部の医療機関や北海道など広域の事例は、高齢者だけでなく30歳~50歳の就労者利用が多い。定期薬の処方と処方薬の配送が多く、利用者も医師も時短と効率化になり利用者が増えている。

背景には、就労者約6,900万人のうち、がんや生活習慣病などの通院就労者約2,325万人がある。これは、医療技術の進歩で通院可能者増に加え、就労者年齢が20年で4歳上がり、高齢就労者が約900万人を越えた。さらに女性の就労を促す制度整備を通じて未受診率の高い女性の就労者増もある。

通院の原因としては、高血圧症16.6%、糖尿病8.0%、歯の病気7.0%、腰痛症5.7%、脂質異常症5.4%、目の病気3.9%、うつ病などの心の病気3.6%である。通院する人の割合は非正規就労者の方が多い。男性は正規が33%で非正規は51%である。女性は正規が34%で非正規42%である。

2022年労働政策研究・研修機構の調査では、病気後に同一勤務先で仕事を継続している者は74.6%である。病気理由での退職者は7.6%であり、それ以外の理由退職者を合わせると4人に1人は病気後退職している。治療と仕事の両立支援の職場の環境整備は、人材確保の観点から企業にとっても重要なテーマだが支援策は十分でない。通院している就労者に主治医や企業側がサポートを意識することで、オンライン診療が多くなり通院負担の軽減、治療継続率も上がり、治療と仕事の両立支援が実現し、病気後退職が減る。

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、65歳以上の高齢者は2020年3,602万人から2043年の3,952万人に増加が続く。うち自宅で暮らす単身者は27.9%になる見通しだ。高齢化が進めば離島・僻地は医療機関への移動手段の確保が課題となる。

国は2019年度「医療MaaS (マース)次世代移動サービス」の補助事業を始め、2023年度までに約80件を採択した。「Mobility as a Service」を約30地域が導入し、電子聴診器など遠隔診療の機器を積んだ車が住民の自宅や公民館に配車されオンライン診療をしている。

患者は車内で看護師等のサポートを受けて医師のオンライン診療を受ける。医師不足、地域偏在の緩和、効率化にもなり、最新技術により若い医師が地域医療に関心を持つ手段になりうると期待されている。

(厚生労働省ホームページ、2022(令和4)年国民生活基礎調査、日経新聞2024年12月28日、2025年1月15日参考)

令和7年4月 第886号 掲載「産業保健の話題(第284回)」

職場における労働災害(事故)による危機介入(こころのケア)の重要性

鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員

餅󠄀原 尚子

(鹿児島純心大学大学院教授・心理臨床相談センター長)

(担当分野:カウンセリング)

多くの職場が被災した阪神淡路大震災から30年が経過しました。

「鹿児島県の労働災害(令和5年)」(公益社団法人鹿児島県労働基準協会、令和6年6月)によると、労働災害による休業4日以上の死傷者数は、令和元年以降、2,000人を超えて推移しています。事故の型では、「転倒」「(高所等からの)落下」「腰痛等の災害」「(機械等による)はさまれ・巻き込まれ」が依然として多く発生しているようです。

特に、「墜落・転落」「はさまれ・巻き込まれ」などの場合、本人や家族のみならず、目撃者、発見者、救急搬送者、医療従事者等も、トラウマを被ることが予想されます。工場での爆発事故では、近隣住民も“窓からの風が、爆風を蘇らせる”と語る人もいました。従業員の中には、本人確認のため、酷い状態のご遺体を見ることになり、その状態しか思いだせなくなってしまった人もいました。道路の舗装現場では、コンバインドローラーの下敷きになった方を目撃した通行人もいました。

これまで、前任(産業保健相談員)の鹿児島大学名誉教授・久留一郎先生のご指導のもと、鹿児島8.6水害、阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件、鹿児島県北西部地震、土石流災害、不審船事件、職場での事件(暴力・暴行、性的な被害など)などの緊急支援(ポスト・トラウマティック・カウンセリング、心理教育、コンサルテーション等)に携わってきました。精神科臨床においても、労働災害の被害に遭われた方々、強い心理的負荷を伴う業務による精神障害の方々にもお会いしました。

災害直後の職場の対応は、その後の心の安寧に大きく影響するように思われます。119番・110番・118番通報、早急なご家族等への連絡と支援、マスコミ対応(窓口の一本化)、従業員への配慮(正確な情報共有)、流言飛語への配慮、専門家への支援要請などが求められます。

短期的には、入院の場合はお見舞い、亡くなった場合は通夜・告別式の参列のありよう、職場への配慮(本人が使用していたもの、供花など)があります。また、急性期にみられるストレス反応や、しばらく経った後のPTSD(心的外傷後ストレス障害)を想定した心のケア(心理教育、コンサルテーション等)が考えられます。

中・長期的には、職場復帰支援、個別のカウンセリング、出来事の日時に関してあらわれる記念日症候群への配慮などを想定する必要があります。

“誰もが何らかのトラウマを被っているという、”トラウマ・インフォームド・ケア(TIC)という考え方があります。このTICで大切なことは、トラウマが従業員、職場全体にも影響を及ぼすことを認識し、思いやりのあるあたたかい関係性や場を創りだすことだと思います。トラウマによって傷ついているのは、支援を求める人だけでなく、支援者や従業員、職場全体もまた、業務の中で、トラウマを受けています。それがケアされなければ、支援の中で対象者に再トラウマを与えてしまう(野坂、2019)と言われています。

危機を想定し、備えておくことで、予期できず統制できないトラウマの後遺症を最小限にとどめることができるのではないかと思います。

参考

・「職場における災害時のこころのケアマニュアル」(独立行政法人労働者健康安全機構)

・「トラウマインフォームドケア」(野坂祐子・日本評論社2019年)

「産業保健の話題(第283回)」

高ストレス面接でパワハラの相談を受けたら

鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員

小田原 努

(担当分野:産業医学)

現在、厚生労働省で「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」が開催されており、2024年11月に中間とりまとめが出されました。その中で、現在50名以上の事業所で義務化されているストレスチェックを50人未満の事業所にも拡大することが提案されています。そうなると50人未満の事業所の高ストレス面接は、地域産業保健センターを中心に対応していかざるを得ないかと思いますが、そもそも高ストレスの原因は職場にあることが多く、特に上司や先輩等の人間関係が元になっていることが多いものです。最近は産業医の認知度もかなり上昇し、産業医に何かを期待して面接を受ける方も増えていますので、きちんと対応しないと一気に産業医への信頼を失ってしまう事もあり、パワハラの訴えには適切に対応することが求められています。

まず、高ストレス面接を行う場合は、職場での人間関係は大丈夫かなという気持ちで臨みましょう。若い方は単刀直入にパワハラを受けていると訴えてくることが多いものですが、ある程度の年数を職場で過ごしてきた方は、今後の職場での立ち位置を考えて、直接的にパワハラを受けているとは言わないものです。指導がきついです等と、なんとなくぼかした感じで、訴えてこられるので、単刀直入に「それはパワハラだと思う?」と聞くのが良いと思います。パワハラではないけど、困っている場合も含めて、次に確認することは、相手が何を望んでいるかです。

1.話を聴いてくれるだけで良い。面接をしてくれる先生の胸の内に秘めておいてもらいたい。のか、2.きちんと注意して欲しい、やめさせてもらいたい。のか、3.謝ってもらいたい、処分してもらいたい。のか、4.訴えたい。のか、相手が求めていることを確認する必要があります。相手の望んでいるレベルを確認したら、本人の了解を得て、実施事務従事者や、日頃事業所の窓口になっている衛生管理者に伝えることになります。

ただ、よくあるのは、告げられた事業所の担当者がどう対応すれば良いのか分からない事です。中小企業の方は、パワハラの訴えはさほど経験されたことがないので、変に動いて、訴えた本人が辛い立場になることもあります。そこで、産業医としては、必要に応じ、上司を交えて本人と衛生管理者、産業医で面接を行い、上司に職場での状況を確認してもらい、必要であれば、行為者に注意してもらうようにアドバイスしましょう。会社の第三者となり得る衛生管理者を交えておくと、問題が曖昧になることを防げるものです。産業医としては、問題をきちんと職場に受け渡して、後は職場として適切に処理してもらうことを期待しましょう。また、相談者が辛い立場になることもありますので、経過面接をしておくことも大事だと思います。

令和7年2月 第884号 掲載「産業保健の話題(第282回)」

労働安全衛生法に基づく健診項目の今後の変更について

鹿児島産業保健総合支援センター 産業保健相談員

桶谷 薫

(担当分野:産業医学)

急速に進む高齢化や女性の就業率の増加に伴い、最新の医学的知見や社会情勢の変化等を踏まえ定期健康診断項目の変更点について検討し、令和6年度に結論を得るという内容を盛り込んだ規制改革実施計画が令和5年6月16日閣議にて決定されました。

この計画決定を踏まえて、厚労省では「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」を複数回開催し、令和6年11月1日に検討結果の中間とりまとめを公表しました(検討会においては・業務起因性又は業務増悪性・検査の目的対象方法の明確性・検査の精度及び有効性・検査費用が事業者の許容内 ・事業者が健康情報の把握することの有益性等に着眼点をおき議論がおこなわれました)。

○女性特有の健康課題に関する項目について

女性労働者本人への気づきを促し、必要な場合には婦人科医等の専門医への早期受診を勧奨すると共に、女性特有の健康課題に対する配慮について申し出を行いやすい職場づくりにもつながるように、一般健康診断問診票に女性特有の健康課題 (月経困難症、月経前症候群、更年期障害等)に係る質問を追加することが示されました。

質問案としては、

・女性特有の健康課題(月経困難症、月経前症候群、更年期障害など)で職場において困っていることがありますか。 ① はい、② いいえ、が出されています。

この質問に「①はい」と回答した労働者に対しては、必要に応じて女性特有の健康課題に関する情報提供や専門医への早期受診を促すことが適当であり、そのためのツールの作成や研修等も必要としています。 また質問に対する労働者の回答は、個別には健診機関から事業者に提供しないこととする一方で、望ましい職場環境の拡充等の観点から、女性特有の健康課題に係る質問における労働者の回答を集計した統計情報は、企業での取組みに活用することも可能としていく方向性が示されています。

○男性の更年期障害について

男性の更年期障害については、自分の抱えている不調が更年期の症状であるという理解促進を促す方向で、問診とは別に検討をしていくこととなっています。

○歯科に関する項目について

労働者の口腔の健康の保持・増進は重要ではあるものの、業務起因性又は業務増悪性、就業上の措置等のエビデンスが乏しいことを踏まえると、問診を含め、安衛法に基づく一般健康診断に歯科健診を追加することは困難として、歯と口の健康づくりに向けた口腔保健指導について、職場内で周知等の機会を捉えて強化していく方向となりました。

検討会では採血実施年齢拡大や眼底検査等様々な議論もおこなわれていましたが最終的には女性特有の健康課題の問診項目の追加の方向性が中間とりまとめで発表されました。

令和7年1月 第883号 掲載「産業保健の話題(第281回)」