令和7年バックナンバー

8020運動の成果で高齢者のむし歯が増えています

鹿児島産業保健総合支援センター産業保健相談員

重田 浩樹

(鹿児島県歯科医師会 理事)

(担当分野:産業医学)

【8020運動とは】

『8020運動』という言葉は聞いたことがありますか。これは平成元年に厚生省(当時)と日本歯科医師会が提唱した、「80歳で20本以上、自分の歯を残し、なんでもよく噛める快適な状態に保とう」という運動です。20本以上の歯があれば、おおむね満足な食生活を送れるとされており、生涯にわたって自分の歯で食べる楽しみを味わえるようにという願いが込められています。開始当時これを達成している人の割合は7%程度でしたが、令和6年歯科疾患実態調査によると61.5%の人がこれを達成していることがわかりました。よって日本歯科医師会では、8020運動に加え、口腔機能全体に注目したオーラルフレイルという新しい考え方を提唱し、人生100年時代に向けた口腔健康の啓発を行っています。

【根面う蝕について】

●根面う蝕とは

健康な状態では、歯根は歯ぐきに覆われていますが、加齢や歯周病により歯を支えている骨が少なくなると歯根がよく見えるようになり、歯が長くなったと感じたりすることもありますが、この見えるようになった歯根にできるむし歯が「根面う蝕」です。歯ぐきが下がりむき出しになると、そこにプラーク(歯垢)がたまり、むし歯になる危険性が高くなってしまいます。露出した歯根がむし歯になりやすい理由は、歯冠と歯根の構成されている成分や組織、硬さに違いがあるためです。

●根面う蝕が起こりやすい理由

歯根は、歯冠部のように強固なエナメル質で覆われているわけでなく、脆弱で薄いセメント質で覆われており、歯根の耐酸性はエナメル質と比べたら明らかに低くなっています。また、露出した歯根の隣接面はプラーク(歯垢)が停滞しやすく、歯ブラシだけでは汚れを取り除きにくいため、むし歯になりやすく、さらに歯を取り囲むように進行するため治療がしづらいことが特徴的ですが、そのまま放置していると根面からポキット歯が折れてしまう可能性もあります。

●高齢者に根面う蝕が増える要因

8020運動の成果により高齢者の残存歯数が増えたことで、根面う蝕の罹患率も増加しています。50代の約2人に1人、70代では65%、80代では70%が根面う蝕になっているという報告もあります。高齢者特有の根面う蝕の要因としては、以下のような点が挙げられます。

- 唾液の減少と口腔乾燥:加齢や服用している薬の副作用により唾液の分泌が減少し、口の中が乾燥しやすくなります。唾液にはむし歯菌が作る酸を中和したり、溶けた歯を修復(再石灰化)したり、食べかすを洗い流したりする作用があるため、唾液が減るとむし歯になりやすくなります。

- セルフケアの低下:高齢になると、手指の感覚や視力の低下などにより、これまでできていた歯磨きなどのセルフケアの質が下がる場合があります。

- 不適切な清掃:歯間や歯根と歯肉の境目は汚れがたまりやすく、通常の歯ブラシだけでは清掃が難しいことがあります。

- 自覚症状の乏しさ:根面う蝕は、しみる・痛いといった自覚症状が少ないため、発見が遅れることがあります。

●根面う蝕の予防策

根面う蝕を予防するためにはどのようなことに注意したら良いでしょうか。やはり日々の食生活と歯磨きが重要となります。通常の歯ブラシだけでなく、歯間ブラシ、ワンタフトブラシ、デンタルフロス等の補助器具も使ってしっかりと汚れを落とすことが必要です。磨く時には歯根と歯根の間、歯根と歯肉の境目は特に注意して磨きましょう。またフッ素濃度1450ppmFのフッ化物配合歯磨剤やフッ化物洗口剤を併用すると良いでしょう。それに加え、定期的に歯科医院でプロフェッショナルケアを受け、フッ化物の局所塗布や口腔内の状態チェックを行うことも重要です。詳しくはかかりつけの歯科医師にご相談ください。

鹿児島労基 令和7年11月号掲載

健康経営におけるプレゼンティーイズムと改善の重要性

鹿児島産業保健総合支援センター産業保健相談員

髙司 譲

(担当分野:運動指導)

現代のビジネス環境は、働き方の多様化や人材の流動化が加速し、企業の持続的な成長のためには、従業員一人一人が持つ能力を最大限に引き出すことが不可欠です。こうした中、従業員を「資本」と捉え、その健康増進に戦略的に投資する「健康経営」が、企業の競争力を左右する重要な経営戦略として注目されています。

プレゼンティーイズム:見えにくい「生産性の低下」

出勤はしているものの、ちょっとした体調不良(例:肩こりや腰痛、アレルギー、メンタル不調など)によって、本来発揮できるパフォーマンス(業務遂行能力)が低下し、労働生産性が低下している状態を指します。

従業員本人は「休むほどではない」と考えて無理をして出勤しているケースが多く、勤怠上は問題がないため、本人はパフォーマンスの低下を自覚していなかったり、周囲の上司や同僚からは気づかれにくかったりします。

アブセンティーイズム: 明確な「労働力の損失」

病気やけが、心の不調が原因で、欠勤や休職をしている状態を指します。

健康経営で特に重要視されているのは、「プレゼンティーイズム」の方です。その理由は主に3つあります。

理由1:企業への経済的損失がより大きい

プレゼンティーイズムによる企業の経済的損失は、アブセンティーイズムよりもはるかに大きいことが明らかになっています。

東京大学ワーキンググループと横浜市の共同研究によると、従業員1人当たりの年間の労働生産性損失額を算出しており、その差は歴然としています。

従業員1人当たりの年間平均損失額:

・プレゼンティーイズムによる損失:低リスク群56.4万円 高リスク群159.4万円

・アブセンティーイズムによる損失:低リスク群2.4万円 高リスク群12.3万円

(出典:古井祐司ほか「中小企業における労働生産性の損失とその影響要因」日本労働研究雑誌no.695/June 49-61,2018.)

理由2:アブセンティーイズムへの移行リスクと「予防」の観点

プレゼンティーイズムは、病気や長期休業への「黄信号」であり「予備軍」の状態です。「この程度の不調なら大丈夫」と無理を重ねることで、症状は徐々に悪化し、やがては治療が必要となり、欠勤や休職といったアブセンティーイズムへと移行してしまうリスクを内包しています。

したがって、プレゼンティーイズムの段階で従業員の不調のサインを早期に発見し、適切なケア(例:相談窓口の設置、休暇取得の推奨、産業医面談)を行うことは、極めて重要な「予防医学的アプローチ」と言えます。従業員個人の健康悪化を防ぐと同時に、組織全体の労働力損失を未然に防ぐ、効果的なリスクマネジメントになります。

理由3:従業員エンゲージメントと企業価値向上への波及効果

従業員一人一人の心身の不調に組織として向き合い、誰もが健康で快適に働ける職場環境を整備することは、従業員の「ウェルビーイング」を実現することに直結します。

心身が健康であれば、仕事への満足度や組織への貢献意欲などの「エンゲージメント」は自然と高まります。その結果、個々の創造性や生産性が向上し、イノベーションが生まれやすい活気ある組織風土が醸成されるでしょう。

さらに、こうした取り組みは「従業員を大切にする企業」という強力なメッセージとなり、企業の社会的評価を高めます。特に近年重視されるESG(環境・社会・ガバナンス)経営の観点からも、従業員の健康と安全への配慮は、投資家や顧客、そして未来の優秀な人材から選ばれるための重要な要素となるのです。

以上のことから、健康経営を推進するうえで、プレゼンティーイズムという「見えにくい生産性の低下」に光を当て、その改善に取り組むことこそ、従業員の幸福と企業の持続的成長を両立させる「経営戦略」と言えるでしょう。

鹿児島労基 令和7年9月号掲載

うつ病者の復職(リワーク)支援 -相談窓口の紹介も含めて-

鹿児島産業保健総合支援センター産業保健相談員

赤崎安昭

(鹿児島大学医学部保健学科長)

(鹿児島大学大学院保健学研究科長)

(担当分野:メンタルヘルス)

労働政策研究・研修機構の調査によると,うつ病などのメンタルヘルスの不調を感じている人の13.3%が休職しており,世界保健機関(WHO)は,2030年に,うつ病は虚血性心疾患や交通事故,脳血管疾患を上回り,「健康な生活を障害する疾患」の第1位になると予測しています。さらに,日本の場合,社会経済面では,うつ病による経済的損失が2兆円とも3兆円とも言われており,メンタルヘルス問題は社会問題となっています。

厚生労働省は,事業所向けに「心の健康問題により休業した労働者の復職支援の手引き」を作成しました。しかし,「復職支援」は,事業所のみでは対応が困難ですので,メンタルヘルス問題を扱う医療機関が,うつ病者の復職(リワーク:return to work)支援に介入するようになりました。

本稿では,「リワーク支援」(「福祉リワーク」と「医療リワーク」がありますが,本稿では「医療リワーク」を取り上げました)の概要と相談窓口をご紹介します。まず,支援の概要ですが,「(1)復職準備性を高める,(2)復職する」という前提があり,「第1段階:個人で決めた(準備した)課題をする場に慣れる,第2段階:与えられた課題を遂行する自分について振り返る,第3段階:実際の実務に近い仮想業務を行い今後について考える」といった段階を経て進めていきます。さらに,プログラムの中には,認知行動療法,リラクゼーションのみならず,ミーティングを通して高度なコミュニケーションの実践および自己分析も行い,復職後に必要なスキルを習得する内容も盛り込まれています。しかし,「高い専門性」を求める事業所が増えている昨今,「復職のハードル」が高くなってきているため,医療施設側は事業所と連携を図るとともに,労働者および事業所の特性を踏まえたテーラーメイドかつアクティブなリワーク支援を提供する必要があります。

さて,2018年2月に設立された一般社団法人日本うつ病リワーク協会は,一定の基準を満たした医療施設を「医療リワーク認定施設」として認定する制度を導入しました。この認定制度は,質の高い「医療リワーク」の普及啓発およびそのプログラムに携わる医師やメディカルスタッフの教育研修の充実,適切な医療リワークプログラムを提供することができる医療機関を増やす目的でもあります。現在,鹿児島県内には数カ所の医療機関で「うつ病者のリワーク支援」が行われていますが,医療法人共助会三州脇田丘病院(鹿児島市宇宿)は,日本うつ病リワーク協会の審査を経て,令和7年3月28日付けで,南部九州では初めての「リワーク支援医療施設」として認定を受けました。

最後に,メンタルヘルス問題の相談窓口についてご紹介いたします。鹿児島県では,鹿児島産業保健総合支援センターがあります。本稿では「うつ病」を取り上げましたが,メンタルヘルス問題は「うつ病」だけではありません。最近では,例えば「大人の発達障害」などの問題もメンタルヘルス問題として取り上げられています。メンタルヘルス問題でお困りの方,その関係者の皆様は,第三者の専門家として,精神科専門医に相談(完全予約制)することもご検討ください。皆様が,心身共に健康で働くことができるようサポートいたします。

【参考資料】

(1)赤崎安昭,井手ノ上範樹,濱本美帆ほか,精神科21(4),p480-489,2012年

(2)一般社団法人 日本うつ病リワーク協会 https://utsu-rework.org/certified/

鹿児島労基 令和7年7月号掲載

労働者の健康を守る局所排気装置について

鹿児島産業保健総合支援センター産業保健相談員

田原 崇志

(担当分野:労働衛生工学)

リスクアセスメントの義務化は、労働者の安全と健康を確保するための重要な取り組みです。特に化学物質を扱う事業場では、危険性や有害性を特定し、リスクを評価・低減することが求められます。2025年4月1日からの労働安全衛生法改正により、対象物質が拡大され、リスクアセスメントの実施がさらに強化されました。この改正は、化学物質による労働災害を防止し、作業環境の安全性を向上させることを目的としています。

リスクアセスメントの結果に基づき、以下の優先順位で対策を講じることが推奨されます。

- 代替物の使用:有害性の低い物質への変更

- 発散源の密閉:有害物質の発散を防ぐ設備の導入

- 局所排気装置の設置:有害物質に近い場所での効率的な排気

- 作業手順の改善:作業方法を見なおして、有害物質の発散リスクを低減

- 個人用保護具の使用:必要に応じてマスクや手袋を使用

上記1.と2.の対策が難しい場合、上記3.の対策を講じます。局所排気装置とは、作業場内で発生する有害物質や粉じんを効果的に排出するための装置です。以下に、局所排気装置の基本的な仕組みや重要性についてわかりやすく解説します。

局所排気装置の基本的な仕組み

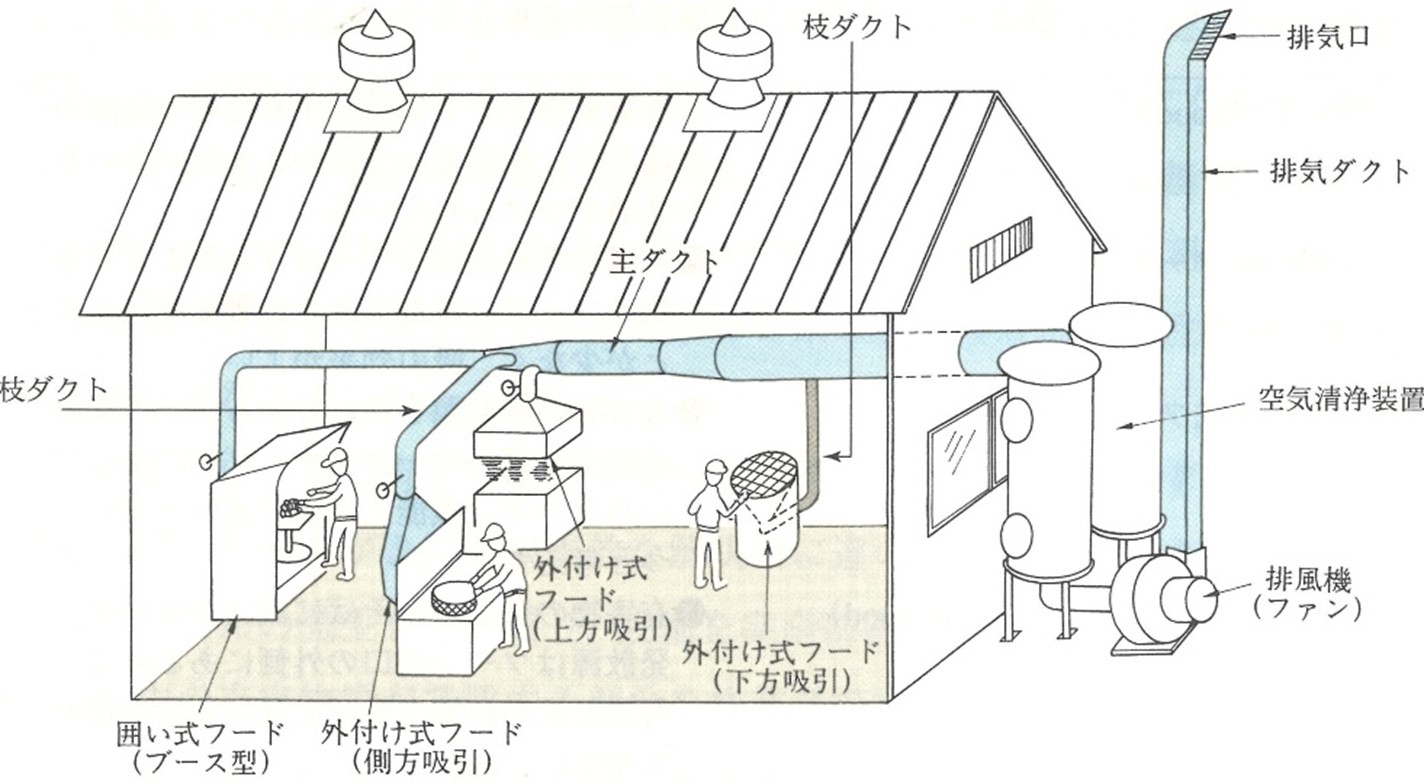

局所排気装置の基本的な仕組みを図1に示し、その概要を以下に記載します。

図1 局所排気装置の概要図(新やさしい局排設計教室より抜粋)

【吸引】

フードが空気を吸い込み、有害物質を発生源から取り除きます。この吸引力は排風機(ファン)によって維持されます。局所排気装置のフードは、作業場所の状況や有害物質の状況に応じて図1のように使い分けますが、大きく分けて以下のような種類があります。

- 囲い式フード

汚染源を囲むように設置され、汚染された空気を効率的に吸引します。汚染源を囲んでいるため、周辺気流の影響は受けにくく除去効率が高いフードです。 - 外付け式フード

汚染源の近くに設置して、汚染された空気を吸引します。周辺気流の影響を受けやすいですが、作業性が良いフードです。

【移動】

吸い込んだ空気は枝ダクト、主ダクトを通じて移動し、有害物質を作業環境外に排出します。

【排気または処理】

ダクトの終端で有害物質を空気清浄装置で除去し、安全な状態にしてから外部に放出します。一部の装置では、有害物質の化学処理やフィルターによる除去が行われます。

局所排気装置の重要性

人は人生の約3分の1を労働時間に費やしていると言われています。有害物質や粉じんに長時間暴露されると健康被害が発生する可能性があります。局所排気装置を適切に設置・運用することで、以下のような効果が期待できます。

- 健康被害の防止: 有害物質や粉じんの吸引を防ぐことで、作業者の健康を守ります。

- 作業環境の改善: 汚染された空気を排出することで、作業環境を清潔に保ちます。

局所排気装置は、リスクアセスメント実施後のリスク低減対策に非常に有効な装置です。また、作業者の健康を守り作業環境を清潔に保つために欠かせない装置です。適切な設置・運用を行い、安全で快適な作業環境を実現しましょう。

鹿児島労基 令和7年5月号掲載

病気の治療と仕事の両立支援における薬剤師の可能性について

鹿児島産業保健総合支援センター産業保健相談員

中甫木 直樹

(担当分野:労働衛生工学)

両立支援には 仕事と介護の両立支援、仕事と育児の両立支援、そして病気の治療と仕事の両立支援があります。ここでは病気の治療と仕事の両立支援について述べたいと思います。

両立支援とは病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として仕事の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられる社会を目指す取り組みです。

少子高齢化が進む現代日本においては、労働者の確保が急務となっており、労働者が病気の治療を理由とする休職や離職をすることを避けることが大事であり、ここで病気の治療と仕事の両立支援の重要性が高まってきます。

独立行政法人労働者健康安全機構では「治療就労両立支援事業」の一環として、両立支援コーディネーターの養成を実施しており、その目的について、「患者・家族が治療と仕事の両立を図る上で、多くの場合、医療と職域間の連携が必要ですが、実際の治療現場では、職域との連携や協議に注力できるほどの自由度が乏しいといった理由から、十分な連携が機能しておらず、職場においても積極的な支援がなされていないというのが実情です。そこで、患者・家族と医師・MSWなどの医療側と産業医・衛生管理者・人事労務担当者などの企業側の3者間の情報共有のためのコーディネーターの配置・養成が必要となります。」と紹介されています。

両立支援コーディネーターの養成では、医療や心理学、労働関係法令や労務管理に関する知識を身につけ、患者や主治医、企業などのコミュニケーションの橋渡し役として機能することを期待されています。

私が感じていることとして、現在、両立支援コーディネーターは事業場内、もしくは大病院に配置されていることが多く、現在の状況における問題点について考えると大きく2つの問題点が考えられます。

1つ目は、両立支援コーディネーターが配置されている事業場は 大企業が中心であり、鹿児島をはじめとする地方の事業場は中小企業が多く、そもそも労働衛生担当者や両立支援コーディネーターが配置されているケースは少ない点。また中小企業内の産業保健スタッフは医療知識に乏しいことも多く考えられ、医師をはじめとする他の関係者とうまくコミュニケーションがとれなくなる可能性がある点が考えられます。

また、2つ目の問題点として、がんをはじめとする大きな病気の治療をする大病院に両立支援コーディネーターが配置されてることがありますが、手術後あるいはがんの化学療法を終了した後で大病院への通院がなくなると、大病院に配置されている両立支援コーディネーターとの接点がなくなってしまうことがあげられます。

薬剤師は医療の知識があり、また薬剤師が勤務する保険薬局は労働者の勤務する事業場の近くや居住する地域に多数存在していることから、先にあげた両立支援コーディネーターにおける問題点の解決策となり得ます。薬局で両立支援の相談を受けた場合には、鹿児島産業保健総合支援センターと連携してこれにあたります。

鹿児島県薬剤師会では、令和7年度中に両立支援コーディネーター薬剤師とその在籍薬局のリストを鹿児島県薬剤師会HPに掲載する予定です。事業場における労働者の治療と仕事の両立支援の推進のためにぜひご活用ください。

鹿児島労基 令和7年3月号掲載

労働災害の予防〜体力面からのアプローチ〜

鹿児島産業保健総合支援センター産業保健相談員

髙司 佳代

(担当分野:運動指導)

厚生労働省の調査によると、令和5年の労働災害の4分の1は転倒であり業種別に見た場合も転倒が上位に位置しています。

(発生状況を性別・年齢別に見ると60歳以上女性が30%、50歳以上女性が18%となり半数を50歳以上女性が占めています。)

転倒対策として整理整頓や段差の見える化、コード類の引き回しのルール設定など環境整理は進んでいます。制度や環境は整ってきた一方で平均年齢が上がっている労働者の体力面へのアプローチはどうでしょうか。今回はそういった視点から転倒予防に向けた対策をご提案します。

体力年齢は個人差が大きく環境や生活習慣が影響します。健康診断が毎年行われるのに対し、体力測定を受ける機会は少ないのではないでしょうか。気づかないうちに身体能力が低下し、運動の必要性は理解しつつも運動時間の確保が難しいと感じたり、何をして良いかわからないという状況がみられます。

しかし体の状態に気づき対処することができれば転倒予防は十分可能であり、簡単な体力チェック項目を選択し定期的にチェックすることで変化を実感できるものです。

体力低下への対策として、定期的な運動を促す仕掛けや健康情報を提供することによる健康リテラシーの向上などが考えられます。

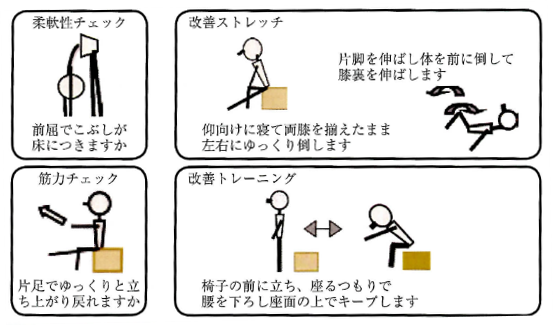

まずは自分自身の体力レベルを知ることで運動の必要性への認識が高まり、継続的な支援があると体の変化を把握しやすくモチベーションの維持、向上につながるものと考えます。腰痛予防の観点から前屈改善を、筋力向上の観点からスクワットをご紹介します。

どちらも道具を使わず短時間で行えるため取り組みの一歩としてお勧めします。

前屈は柔軟性チェックの代表的な種目です。怪我予防やしなやかな動き作りに活用しましょう。

こぶし(グー)が床に着くのを目安にしてください。

スクワットは下半身強化の代表的な種目です。椅子を使い座るつもりで座らない、これをゆっくりと繰り返すことで下半身強化になります。10回を目安に行いましょう。

筋力トレーニングにおいては体力の向上だけにとどまらず、筋肉に負荷をかけることによるホルモンの分泌により集中力の向上やストレス解消、睡眠の質向上などさまざまな効用が明らかになっています。

本人の意思を頼りにした個人での取り組みは継続が難しいものです。勤務時間内に体を動かす時間を設定し上司が進んで行うなど健康意識を高める雰囲気作りが推奨されます。

部署対抗など運動成果をゲーム感覚で競ったり、仲間と楽しく運動できるイベントに参加するなど自然と体を動かす機会が増える仕掛けや環境作りも体力作りのきっかけとして効果的でしょう。

義務感や強制されて行うのではなく、運動をすることにより体が楽になる、集中力が向上するといったプラス効果を感じることで能動的に行えるようになります。こういった行動変容を促していくことが重要であり簡単なサポートで達成可能なことであると考えます。従業員の心と体の健康があってこそ生産性も上がり事業所の利益につながることでしょう。

鹿児島労基 令和7年1月号掲載